- 傳感器技術力量積聚點 微型化智能化

- 來源:賽斯維傳感器網 發表于 2012/10/1

- 從近兩年國際工業展覽會展出產品和國際知名廠商技術發展狀況分析可以看出,傳感器技術的發展趨勢是:數字補償技術、網絡化技術、智能化技術、多功能復合技術。

同時,新原理、新材料、新工藝運用的技術創新不斷涌現,新結構、新功能層出不窮。技術參數指標更加嚴格,制造工藝更加精細,補償工藝更加完善,外觀質量更加精美。各種傳感器的準確度、穩定性和可靠性等重要是產品質量指標,也是業內直接關心的問題。

國際各生產企業在結構設計、制造工藝、電路補償與調整和穩定性處理等方面的研究與試驗,也取得了突破性進展。

傳感器技術與制造工藝,美、德、日等工業發達國家的著名制造公司處于國際市場引導者的領先地位。

根據美國聯邦政府獨立設立的“美國國家科學發展基金”所做的基礎研究報告中提出:自2010年起每年國家預算為69億美元,做為聯邦政府支持物聯網基礎項目開發與研究,并可以獲得大約20%的資金補貼。美國人稱其為“傳感器革命”,是因為會涌現出不計其數的敏感元器件,通過以往我們幾乎無法想象的方法出現在我們的生活當中,來監控我們周圍的各種環境等。

然而,一些已經存在,更多的正在來臨,使傳感器技術成為各種力量的積聚點”。從國際整體發展狀況來看,主要有以下幾方面發展趨勢:

一是傳感器技術本身變革的3個方向:微型化、智能化和可移動性。

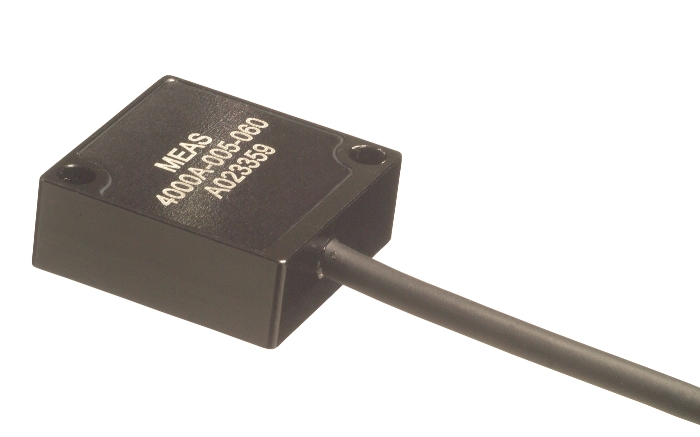

二是無線網絡化技術應用。在適應野外惡劣的自然環境與條件,能保持精度高、壽命長、高可靠和長期穩定性好,能防竊取、信息安全、保密性等級高等功能于一體的無線網絡化技術。

三是運用新原理、新結構、新材料,以實現微功耗、低成本、高可靠性等參數指標的提升。如薄膜技術、光纖、納米技術、人工假鼻、皮膚、人工手碗、髖關節等技術;動態模擬與動畫、高倍與遠程數據采集與仿真技術;為野外特殊環境下傳感器配備和提供的微能量獲取與收集技術。

四是研發更高技術和創新類產品,并重視產業化技術。如地震、颶風等自然災害預報與監測類傳感器產品。

五是拓展市場應用領域。如自然環境與生活基礎設施類產品開發與工藝技術研究、復雜狀況的各種產品結構設計;例如:跟蹤沙漠、森林、海洋、大氣等條件變化,以及橋梁、道路和建筑等各種無線網絡傳感器。

轉載請注明來源:賽斯維傳感器網(www.sensorway.cn)